学則・いじめ防止基本方針

日本大学明誠高等学校学則

令和3年11月5日改正

令和4年4月1日施行

第1章 総則

- (目的)

-

第1条

本校は、教育基本法及び学校教育法の趣旨に従い、日本大学建学の精神に基づき、中学校教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、人間として調和のとれた生徒の育成を目指し、高等普通教育を施すことを目的とする。

2 前項の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めるものとする。- 中学校における教育の成果を更に発展拡充させて、文化の創造と民主的な国家及び社会の発展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献できる人物としての必要な資質を養うこと。

- 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。

- 社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努め、自律の精神と社会連帯の精神及び責任を重んずる態度を養い、道徳的実践力を高めること。

- (名称)

-

第2条

本校は、日本大学明誠高等学校という。

- (位置)

-

第3条

本校の位置は、山梨県上野原市上野原3200番地に置く。

第2章 修業年限・学年・学期及び休業日

- (修業年限)

-

第4条

修業年限は、次のとおりとする。

全日制の課程 3年

- (学年)

-

第5条

学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

- (学期)

-

第6条

学期は、学年を分けて次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

- (休業日)

-

第7条

休業日は、次のとおりとする。

- 日曜日

- 国民の祝日に関する法律で休日とされる日

- 日本大学創立記念日10月4日

- 学年始休業日4月1日から4月3日まで

- 夏季休業日7月21日から8月31日まで

- 冬季休業日12月25日から翌年1月7日まで

- 学年末休業日3月25日から3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

第3章 課程の組織及び収容定員

- (課程)

-

第8条

本校の課程及び収容定員は、次のとおりとする。

全日制の課程- 普通科

- 1,320名(男・女)

第4章 教育課程及び授業日時数

- (教育課程)

-

第9条

本校の教育課程は、別表(第一)に定める各教科・科目、総合的な探究の時間及び特別活動により編成する。

- (授業日)

-

第10条

第7条に定めた休業日以外は、これを授業日とする。

- (単位)

-

第11条

1単位時間を45分とし、1個学年40単位時間の授業を1単位とする。

第5章 学習評価及び卒業等

- (学習評価)

-

第12条

成績は、定期に行う考査と日常の学習状況とを総合して判定評価する。

- (課程修了)

-

第13条

各学年の課程の修了は、前条の成績に基づき、学年末に校長がこれを認定する。

- (卒業)

-

第14条

本校所定の全課程を修了して、卒業資格を認められた生徒には、卒業証書を授与する。

- (原級留置)

-

第15条

当該学年における所定の教育課程の修了を認定することができなかった生徒については、原級にとどめおくことがある。

第6章 入学・退学・転学及び休学等

- (学籍に関する用語の定義及び入学の時期)

-

第16条

学籍に関する用語の定義は次のとおりとする。

- 転入学とは、本校以外の高等学校に在籍する者が本校の相当学年に入学すること。

- 編入学とは、異なる種類の学校や外国からの帰国者等が、第1学年当初の入学時以外の時期に入学すること。

- 再入学とは、本校を中途退学した者が本校の学年に再び入学すること。

- 留学とは、校長が教育上有益と認め、外国の高等学校において、一定期間修学すること。

- 休学とは、病気その他やむを得ない事由により、一定期間修学しないこと。

- 復学とは、休学期間満了によって、再び修学のため休学前の学年に復帰すること。

2 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、学年の中途で転編入学を許可する ことがある。

- (入学資格)

-

第17条

本校の第1学年に入学することができる者は、次の各号の一に掲げる者とする。

- 中学校、これに準ずる学校、義務教育学校を卒業した者、及び中等教育学校の前期課程を修了した者

- 外国において学校教育における9年の課程を修了した者

- 文部科学大臣の指定した者

- 本学が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

- (転入学資格)

-

第18条

本校に転入学することができる者は、前条に規定する資格を有し、かつ、前各学年の課程を修了した者とする。

- (編入学資格)

-

第19条

本校に編入学することができる者は、相当年齢に達し、かつ、前各学年の課程を修了した者と同等以上の学力があると認められた者とする。

- (入学許可)

-

第20条

入学を希望する者に対しては、選抜を行い、校長がこれを許可する。

- (出願手続)

-

第21条

入学を希望する者は、本校所定の入学願書その他の必要書類に入学検定料を添えて、所定の期日までに願い出なければならない。

- (入学手続)

-

第22条

入学の許可を受けた者は、指定の期日までに誓約書その他の書類に入学金、授業料等を添えて提出しなければならない。

2 前項に定める手続が指定の期日までに行われないときは、入学の許可を取り消すことがある。

- (転学)

-

第23条

生徒が転学しようとするときは、保護者は所定の書類にその理由を明記し、願い出て許可を受けなければならない。

- (退学)

-

第24条

生徒が退学しようとするときは、保護者は所定の書類にその理由を明記し、願い出て許可を受けなければならない。

- (留学)

-

第25条

生徒が留学するときは、保護者は所定の書類にその理由を明記し、必要書類を添え願い出て許可を受けなければならない。

なお、留学期間は、原則として1か年以内とする。また、留学に関する事項は、別に定めるものとする。

- (休学)

-

第26条

生徒が休学しようとするときは、保護者は所定の書類にその理由を明記し、必要書類を添え願い出て許可を受けなければならない。

2 休学期間は、1か年以内とする。

- (復学)

-

第27条

休学中の生徒が復学しようとするときは、保護者は所定の書類にその理由を明記し、必要書類を添え願い出て許可を受けなければならない。

- (欠席及び出席停止)

-

第28条

生徒が病気その他やむを得ない理由で欠席するときは、保護者はその理由を明記し、届け出なければならない。

2 生徒又はその同居人が感染症にかかり又はそのおそれがあるときは、その生徒に対して出席停止を命ずることがある。

第7章 保護者及び保証人

- (保護者)

-

第29条

保護者は、次の各号の一に掲げる者とする。

- 親権者・後見人

- 成年者で独立の生計を営む者

- (保証人)

-

第30条

本校は、保護者のほか独立の生計を営む成年者を保証人として定めることができる。

- (保護者及び保証人の変動)

-

第31条

保護者及び保証人が転居又は氏名を変更したとき、その他一身上に変動があった場合は、速やかに届け出なければならない。

第8章 教職員

- (教職員)

-

第32条

本校に、次の教職員を置く。

- 校長

- 教頭

- 教諭

- 養護教諭

- 司書教諭

- 事務職員

- 学校医

- 学校歯科医

- 学校薬剤師

2 校長及び教職員の職務については、日本大学付属高等学校校務分掌等規程の定めるところによる。

第9章 入学検定料・入学金及び授業料等

- (入学検定料・入学金及び授業料等)

-

第33条

入学検定料・入学金及び授業料等の金額については、別に定める(別表第二)。

- (納入期日)

-

第34条

入学検定料・入学金及び授業料等は、所定の期日までに、それぞれ納入しなければならない。

- (授業料納入及び減免)

-

第35条

生徒は、在学中出席の有無にかかわらず、授業料を所定の期日までに納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合、これを減免することがある。- 地方公共団体の授業料減免事業等による場合

- その他別の規定に定めある場合

3 休学及び留学を許可された生徒の、休学及び留学期間中の授業料等の取扱いについては、別に定める。

- (滞納)

-

第36条

正当な理由がなく、かつ、所定の手続を行わずに、授業料を3か月以上滞納した者は、退学させることがある。

- (納入金の不還付)

-

第37条

既納の金員は、返還しない。

2 前項の規定にかかわらず、退学の場合は授業料等の一部を別の規定の定めるところにより、返還することがある。

第10章 賞罰

- (表彰)

-

第38条

校長は、次の各号の一に該当する者を表彰することがある。

- 学業・品行ともに優れ、他の模範になると認められた者

- 顕著な善行又は功績があって、他の模範になると認められた者

- (懲戒)

-

第39条

生徒が本校の諸規則等を守らず、その本分にもとる行為があったときは、懲戒を行うことがある。

2 懲戒は、訓告・停学及び退学とする。

3 次の各号の一に該当する者については、退学させることができる。- 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

- 学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者

- 正当な理由がなく出席常でない者

- 学校の秩序を著しく乱した者

- その他生徒としての本分に著しく反する行為のあった者

- (損害賠償)

-

第40条

故意又は過失により校舎、校有物をき損又は滅失した者には、その全部又は一部を賠償させることがある。

附則

- この学則は、令和4年4月1日から、これを施行する。

- この学則の施行に関し必要な事項は,校長が別に定める。

生徒服装規定

服装

- 男子

-

- 冬服

- 指定の紺のブレザー、タータンチェックのスラックスとする。

シャツ 指定のブルー・ピンク・アイボリーいずれかのワイシャツとする。 ネクタイ 指定のものとする。 ベルト 黒革無地のもので、装飾のないスタンダードなものとする。 -

- 夏服

スラックス 指定のタータンチェックの夏スラックスとする。 シャツ 指定のブルー・ピンク・アイボリーいずれかのワイシャツとする。ただし、指定の白もしくは紺のポロシャツの着用も可とする。 ネクタイ ワイシャツ着用時には、指定のネクタイをすること。

- 女子

-

- 冬服

- 指定の紺のブレザー、タータンチェックのスカートもしくはスラックスとする。

シャツ 指定のブルー・ピンク・アイボリーいずれかのワイシャツとする。 リボン スカート着用時には、指定のリボンをすること。 ネクタイ スラックス着用時には、指定のネクタイをすること。 ベルト スラックス着用時には、黒革無地のもので、装飾のないスタンダードなものとする。 靴下 スカート着用時には、指定のものとする。 -

- 夏服

スカート 指定のタータンチェックの夏スカートとする。 スラックス 指定のタータンチェックの夏スラックスとする。 シャツ 指定のブルー・ピンク・アイボリーいずれかのワイシャツとする。ただし、指定の白もしくは紺のポロシャツの着用も可とする。 リボン ワイシャツ・スカート着用時には、指定のリボンをすること。 ネクタイ ワイシャツ・スラックス着用時には、指定のネクタイをすること。 ベスト 着用したい場合は指定のものとする。

- 男女共通

-

靴 標準的なローファーとする。黒革短靴で厚底・かかとの高いものは禁止。バックスキン、エナメル等は禁止。 コート 指定のダッフルコートまたはPコート。色は紺・黒。指定品に類似したものは許可を得て袖に本校指定のワッペンを付けたものは着用可。 セーター 指定のアイボリー・グレーの2色とする。

- その他学校指定のもの

- カバン・バックパック

- 異装

- 指定のものを着用できない場合は、あらかじめ「異装願」を提出し、許可を求める。

頭髪

高校生として見苦しくない清楚な髪型であること。

| 男子 | 髪は目・耳・えりにかからない長さにすること。 |

|---|---|

| 女子 | 特に長さの決まりはないが、清潔感のある髪型であること。 |

| 男女共通 | パーマ、ウエーブ、カール、エクステンション、まつ毛エクステンション、染色、茶髪、脱色、眉毛剃り、ツーブロック等の特殊カット、過度の整髪料の使用は禁止。 |

装飾品等

ピアス・指輪・ブレスレット・ネックレス等のアクセサリー類、マニキュア、カラーコンタクト、化粧等は禁止。

運動時の服装

男女とも体育着は指定のものとする。運動靴は、指定の体育館用とグラウンド用の両方を用意する。

成績のつけ方

1.定期考査の実施時期と出題範囲について

| 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |

| 中間 考査 | 期末 考査 | 中間 考査 | 期末 考査 | 期末 考査 | ||||||

- 第3学年の第2学期中間考査は、日本大学への推薦日程と重なるので実施しません。

- 第3学年の第2学期期末考査から卒業までの期間では、本校独自の卒業前講習・特別講座を開講します。

2.補習等について

- 進級に関係する補習 各学期(第3学期は除く)終了時に、成績の振るわなかった生徒に対しては、補習等を実施します。 ※部活動より、進級に関係する補習等が優先されます。 ※補習で認定を受けないと、進級に大きな影響がでます。

-

その他の補習 学期の途中においては、各学年において希望者を募り、放課後および土曜日等を利用して補習を実施します。

- 基礎学力到達度テスト対策補習(1年~3年)

- その他(担当者の意向によるもの)

- 講習 長期休暇前(7月、12月)には、希望者を募り(1科目1,000円~1,500円)で講習を実施します。 また、3月には、全員参加の講習も実施します。

- 合宿セミナー 全学年、各40名程度を募り、有料の合宿勉強会を夏休みに実施します。

3.授業の欠席(欠課)について

- 授業を受けていない生徒は、理由に関わらず欠課として扱います。これは、理由があれば、学習しなくてもかまわない、という誤解を避けるための処置です。 理由・・・試合による公認欠席(出席扱い)、公傷による通院、電車の遅延、忌引き、出席停止等

- 欠課の時間数が年間授業時間(単位数 × 40週)の1/4以上の場合、進級が認められません。 ※3年生は35週で計算

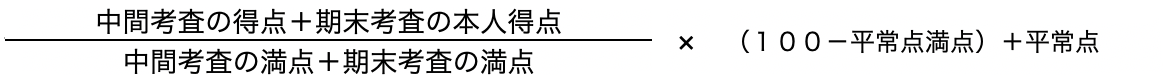

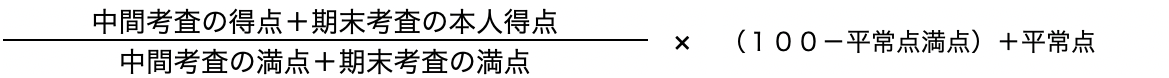

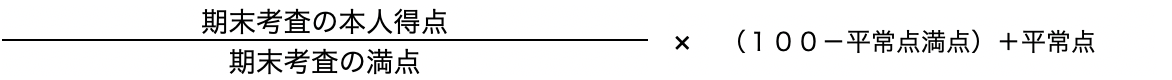

4.成績の計算方法について

- 得点部分+平常点で100点を満点として評価します。

- 平常点は、20点までの範囲で教科・科目により異なります。

-

得点部分は、各考査により計算します。尚、教科・科目の考査の実施回数により異なります。

- 第1学期の成績

- 第2学期の成績

- 第3学期の成績

- 年間の成績は、第1学期、第2学期、第3学期の成績の平均をとります。 (3年は第1学期と第2学期の平均)

-

評定の付け方については、年間の成績について、次の5段階評定の表にしたがって評価します。

年間の成績 評定 判断 割合(%) 80~100 5 教科・科目の目標を特に高度に達成している 15 ±5 65~79 4 教科・科目の目標をよく達成している 45 ±5 45~64 3 教科・科目の目標をほぼ達成している 25 ±5 30~44 2 教科・科目の目標の達成が不十分である 5 ±5 0~29 1 教科・科目の目標の達成が著しく不十分である 0 +5 - 絶対評価を基本としますが、平均点によっては、生徒が不利にならないように相対評価を導入します。

- 相対評価を導入する場合には、割合(%)を参考にします。

いじめ防止基本方針

平成27年4月1日制定

本方針は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)及びこれを受けたいじめ防止対策推進法施行条例の趣旨を踏まえ、日本大学明誠高等学校(以下本校)におけるいじめ防止に係る基本的な方針を定めるものとする。

1.基本理念

いじめとは、どの生徒にも起こりうることであり、それを受けた生徒の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与え、教育を受ける権利を著しく侵害するばかりでなく、その生命または身体に重大な危険を生じさせるものである。

生徒が安心安全に学校生活を送るため、本校はいじめを許さず、それを防止するとともに、いじめを速やかに発見し適切な措置をとることで、いじめの克服といじめを受けた生徒を守ることに取り組む。

また、いじめは生徒のみならず、教職員を含めた本校全体に係る問題であることを認識し、本校の校訓である「至誠・努力・調和」の下、他者の尊重、助け合い、思いやりや自尊心を養うための教育と、いじめのない学校環境づくりに取り組む。

2.いじめの定義

「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している当該生徒等と一定の人間関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法第2条)

3.対応の指針

- 本方針は、生徒が直面する問題がいじめに該当するか否かを問わず、本方針に基づく対応が適切と思われる事案全般の対応の指針とする。

- 本方針に基づく対応に当たっては、いじめが重大な人権侵害でありながら、社会共同生活の様々な場面で起りうるという社会の実情を踏まえ、前条の理念に基づき、生徒が将来いじめという方法を用いることなく社会共同生活を行い、またいじめ被害に遭った場合には、適切に支援を求めることができるような力をつけるための教育を第一に考えることとする。

4.学校の責務

- 本校は、個々の状況を鑑みた上でいじめ防止基本方針を定め、学校全体としていじめの防止、早期発見、いじめ発生時の対処に努める。

- 本校は、いじめ防止の啓発を含めた道徳教育の充実を図る。

- 本校は、インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進を図る。

- 本校は、複数の教職員、心理、福祉等の専門家及びその他の関係者により構成されるいじめ防止等に係る組織を設け、相談体制を整備する。

- 本校は、いじめが発生した場合は、事実確認を行い、当該生徒を速やかにいじめから保護するとともに、関係者と連携し、いじめの解消に向けて適切な対処を行う。

5.保護者との連携

- 本校は、保護者に対し、いじめ防止等のための措置を説明し、理解を求め、生徒がいじめを行うことのないよう協力して対応する。

- 本校は、生徒がいじめを受けた場合には、保護者に対して、家庭において必要な支援、指導、助言を行い、当該生徒をいじめから保護できるよう協力して対応する。

- 本校は、日頃から保護者との連携を密にすることにより、保護者から本校へ気軽に相談してもらえるような関係づくりに努めるものとする。

6.いじめの当事者に対する対応

- いじめの当事者に対しては、それぞれの平穏な学習環境、学校生活の構築を考え、出席の扱いについて柔軟に対応し、当該問題への対応が関係生徒の将来に影響を与えないように配慮する。

- いじめの当事者の保護者に対しては、適宜情報交換を行い、前項の目的を達成するために必要な協力・支援をする。

7.いじめ防止の対策組織

- いじめ防止に関する諸事項を検討するため、本校にいじめ防止対策委員会(以下委員会)を置く。

- 委員会は、教頭が委員長となり、校長が指名する委員をもって構成する。

- 校長は、必要に応じて、委員会委員のほか校長が指名する者を加えたいじめ防止の対策に関する拡大会議を設けることが出来る。

8.委員会の取り組み

委員会は、いじめ防止に向けた以下の取り組みを実施するために必要な措置を行う。

- 生徒に対する定期の啓発活動

- 生徒に対する定期の調査

- 教職員の資質向上のための研修

- その他いじめの予防・防止に関する必要な事項

9.いじめに対する対応

- 本校の生徒に対するいじめの存在を疑う事態が生じた場合、教職員はいじめ防止対策委員会に対し、必要な報告を行う。

- 委員会は、前項の報告により本校の生徒に対するいじめを疑うべき事態を掌握した場合、その対応に必要な調査を行い、学校長に報告する。

- いじめ防止対策委員会は、前項の調査結果を踏まえ関係者に対し、必要な指導及び支援を行い、指導内容及び指導結果を学校長に報告する。

10.重大事態への対応

-

本校は、次に挙げる場合にはその事態(以下重大事態)に速やかに対処し、いじめを受けた生徒及び保護者に事実関係の必要な情報を適切に提供する。

- いじめにより本校に在籍する生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたとき。

- いじめにより本校に在籍する生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めたとき。

- 必要に応じて警察その他の関係機関及び法律・福祉・心理の専門家の協力を得るなどし、適切かつ迅速な対応を行う。さらに、同様の重大事態の再発防止に向けた対処や調査を行う。

- 重大事態が発生した際には、その旨を日本大学理事長及び山梨県知事に報告する。